Р. В. Дуганов

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ

ПРИРОДА ТВОРЧЕСТВА

МОСКВА- СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 1990

Художник Леонид ЗЫКОВ

4603020101—347

ISBN 5—265—01499—3

©

Издательство "Советский писатель", 1990ПРЕДИСЛОВИЕ

Ряд очерков, составляющих эту книгу, связан не столько последовательностью развития темы, сколько единством предмета изучения. Собранные вместе, они представляются мне рядом подходов или приближений с разных сторон и с разной степенью углубления к одному основному вопросу о природе, то есть существе и особенности

хлебниковского творчества. Подходов и отступлений в разные стороны, где тот же вопрос ставится косвенно, в иных отражениях и сопоставлениях.Большая часть из них печаталась ранее в различных изданиях. Здесь они освобождены от редакторской правки прежних лет, пересмотрены, сокращены или дополнены новыми материалами. Впервые печатаются очерки “Об учителе и ученике”, “Из эпических сюжетов”, “О ноосфере и мыслезёме”.

Я не старался избежать повторений и противоречий. Напротив, возвращаясь неоднократно к одним и тем же событиям творческой жизни Хлебникова, к узловым произведениям и важнейшим положениям его мысли, я хотел через исследовательское знание подойти к цельному пониманию поэта, а такое живое и личное знание не может быть непротиворечивым и завершенным. Тем более, что, несмотря на появившиеся, особенно в последние годы, серьезные, глубокие, обстоятельные или, во всяком случае, по-разному интересные и поучительные исследования о Хлебникове, сейчас, как и шестьдесят лет назад, когда Р. Якобсон начинал эту работу своими “Подступами к Хлебникову”, по сути дела мы все еще находимся на подступах к поэту, хотя, может быть, ближних и ближайших.

Главным препятствием остается отсутствие текстологически надежного и полного издания произведений Хлебникова. В связи с этим неустранимым пока обстоятельством необходимо предупредить читателя, что все тексты Хлебникова, приводимые в книге, проверены и исправлены по рукописным и первопечатным источникам и в некоторых случаях значительно отличаются от печатавшихся в пятитомном Собрании произведений (1928

—1933), в томе Неизданных произведений (1940) и в других публикациях.Основные издания Хлебникова и архивные фонды с принятыми в книге сокращенными их обозначениями указаны в Приложении 3. Там же помещен список избранной литературы о нем, преимущественно новейшей.

Искреннюю признательность приношу В. П. Григорьеву, Вяч. Вс. Иванову, С. С. Лесневскому и Н. И. Харджиеву, чьи критические замечания и советы способствовали, в меру моих возможностей, устранению недостатков книги и вместе с тем убеждали следовать хлебниковскому завету:

“Со временем, когда Мы станет богом, речные русла всех мыслей будут течь с высот единой мысли. Но мы не боги, а потому будем течь, как реки, в море общего будущего. Оттуда, где расположен опыт каждого, течь то Волгой, то Тереком, то Яиком в общее море единого будущего.

Будем избегать средневековых споров о числе волос на бороде Бога”.

Глава первая

ПРИРОДА ПОЭТА

Поэтическая судьба Хлебникова складывалась так, что он как бы несколько раз входил в литературу. И каждый раз это сопровождалось самыми жестокими разногласиями и самыми непримиримыми оценками его творчества.

Люди изумленно изменяли лица,

Когда я падал у зари.

Одни просили удалиться,

А те молили: озари,—

писал он в стихотворении “Гонимый — кем, почем я знаю?..”. Так было при его жизни, в начальную поэтическую эпоху нашего века, когда все то, что делал Хлебников, а вслед за ним и Крученых, и Давид Бурлюк, и Маяковский, и Петников, и Асеев, и другие участники движения за новое искусство, казалось чем-то внепоэтическим и вообще внелитературным. Так было после его смерти, в двадцатые годы, когда влияние поэзии Хлебникова уже далеко выходило за рамки его поэтической школы, но он представлялся почти исключительно поэтом для поэтов, а его стихи — образцом “изобретательской”, “инженерной”, но не “массовой” литературы. “Понятные вначале только семерым товарищам-футуристам, они десятилетие заряжали многочислие поэтов, а сейчас даже академия хочет угробить их изданием как образец классического стиха”,— говорил Маяковский в 1928 году'. На самом деле с изданием пятитомного собрания произведений в 1928—1933 годах Хлебников заново вошел в литературу, и уже несомненно в качестве поэта для читателей. В предисловии к этому изданию Юрий Тынянов называл Хлебникова

“единственным нашим поэтом-эпиком XX века”, а его поэмы “Ладомир”, “Уструг Разина”, “Ночь перед Советами”, “Ночной обыск” — “может быть, наиболее1

Маяковский В. В. Поли. собр. соч. в 13 т., т. 12. М., 1955-1961, с. 165. Дальше ссылки на это издание — в тексте.значительным, что создано в наших стихах о революции” (СП,

I, 94, 28). Против таких оценок многие возражали, но важно было то, что спор шел уже не только о внутрилитературном, а о широком общественном значении творчества Хлебникова.С тех пор Хлебников давно уже и прочно вошел в эстетическое сознание нашего века. Однако и до сих пор творчество его мы знаем далеко не полно и, главное, далеко не достаточно осознаем строй его художественной мысли. Без этого же, очевидно, полноценное переживание поэтического слова невозможно. Если в начальную эпоху и в особенности для ближайших его сподвижников Хлебников нужен был прежде всего как изобретатель новых поэтических методов, нужен был в набросках, в отрывках,— как говорил Маяковский,— “наиболее разрешающих поэтическую задачу” (ПСС,

XII, 25), если в последующие десятилетия важны были отдельные произведения и отдельные стороны его творчества — наиболее открытые и доступные для восприятия, то сейчас задача заключается в том, чтобы увидеть художественный мир Хлебникова в его целом. Дело идет уже не о признании нужности и важности его поэзии, не об оценке его места в истории литературы, а о живом и сознательном понимании.С чего начинается такое понимание? Мы хорошо знаем, что поэтическое слово не совпадает ни с обыденным здравым смыслом, ни с научной логикой, но мы часто забываем, что и общих поэтических правил не существует и что каждый поэт и даже каждое стихотворение является нам, по слову Хлебникова, “с своим особым богом, особой верой и особым уставом” (СП,

III, 317). Мы же, перенося то или иное привычное восприятие на другого поэта, в лучшем случае замечаем отдельные образы, строки, отрывки, но никак не схватываем логики целого. Так часто читают Хлебникова:Когда умирают кони — дышат,

Когда умирают травы — сохнут,

Когда умирают солнца — они гаснут,

Когда умирают люди — поют песни.

Последняя строка, больше всего задевающая обычное поэтическое сознание, как бы подсказывает и готовое лирическое переживание всего стихотворения — то ли в духе элегического смирения, то ли в духе трагического героизма, но в любом случае так, что высокая смерть человека, запечатленная в музыке и слове, как будто противостоит безропотному и бесследному умиранию природы.

Верно ли подобное восприятие? Ведь тогда окажется, что

все остальное, кроме последней строки, в стихотворении необязательно и даже нелепо. Почему, спрашивается, умирая, кони — дышат? Как будто, когда живут, они не дышат. И т. п.Но если следовать логике стихотворения, мы должны будем сказать, что кони — дышат потому, что обычно дыхание не ощущается, ибо оно — сама жизнь, и лишь когда оно становится трудным, прерывается, мы замечаем: дышат. Когда кони — дышат, травы — сохнут, солнца — гаснут, нам открывается, что воздух, вода, огонь, как бы покидающие их и через смерть передаваемые ими друг другу, суть не что иное, как жизненные стихии. И жизнь есть не случайное и не хаотическое, а необходимое и законосообразное взаимопревращение этих стихий. “Огонь живет смертью земли, воздух живет смертью огня, вода живет смертью воздуха, а земля — смертью воды” — так когда-то, на заре научной мысли, когда философия еще не отделилась от мифологии и поэзии, учил Гераклит

1. Разумеется, современный философ ту же мысль формулирует в иных категориях. Но для поэта такие переклички с древней натурфилософией были всегда привлекательны. Что может быть проще, убедительней, человечней и, наконец, поэтичней, чем эти, знакомые всякому, земля, вода, воздух, огонь в качестве символов всеобщих начал, образующих и вселенную и человека? Тем более что в кругу этих стихий еще наглядней выступает пятое начало — человеческий дух, воплощенный в песне.Однажды, летом 1909 года, в дни необычайного творческого подъема, когда был написан знаменитый “Зверинец”, Хлебников признавался в письме Вячеславу Иванову: “Я знаю, что я умру лет через 100, но если верно, что мы умираем, начиная с рождения, то я никогда так сильно не умирал, как эти дни” (НП, 355).

Как огонь живет смертью земли, так поэзия живет смертью человека. Но его певучее слово становится высшим жизненным состоянием природы, когда всем раздельным существованиям, вопреки необратимости распада и смерти, возвращается их изначальное всеобщее единство. Ведь стихии

(stoicheia) по-гречески буквально означает “буквы”, и вселенная слагается из стихий, как из букв — слово. И не какое-то слово вообще, а именно вот это слово, каждый раз заново возвращаемое поэтом, именно вот эти четыре строки.1

Гераклит. В 76. Ср. в “Тимее” Платона: “...огонь, сгустившись и угаснув, снова приходит в виде воздуха, а воздух опять собирается и сгущается в облака и тучи, из которых при дальнейшем уплотнении изливается вода, чтобы в свой черед дать начало земле и камням. Так передают они друг другу круговую чашу рожения” (49 с — d).Конечно, они могут пробуждать в нас и печаль о невозвратности уходящего, и негодование на судьбу, и блаженство воссоединения с целым, как могут они пробуждать и множество других переживаний, всегда сопровождающих человеческое существование, однако все стихотворение, взятое в его целом, говорит нам прежде всего о другом. Оно говорит нам о всеобщей необходимой и, в конечном счете, разумной и прекрасной взаимосвязанности всего. И по существу речь в нем идет не о смерти, а, напротив, о напряженнейшем переживании полноты бытия. Перед нами оказывается не лирика, с ее сугубо человеческими и личными чувствами, а эпос. Он заключен в самую малую форму, но способен развертываться в как угодно широкую и внеличную картину мира. Здесь как бы сама природа говорит о себе, и это слово природы раскрывает нам в то же время и природу поэтического слова Хлебникова.

“Я боюсь бесплодных отвлеченных прений об искусстве. Лучше было бы, чтобы вещи (дееса) художника утверждали то или это, а не он”,— писал Хлебников Алексею Крученых по поводу его “Декларации слова как такового”, выпущенной в 1913 году, и ограничивался лишь кратким замечанием: “Мое мнение о стихах сводится к напоминанию о родстве стиха и стихии. (...) Вообще молния (разряд) может пройти во всех направлениях, но на самом деле она пройдет там, где соединит две стихии”

(НП, 367). И действительно, насколько полнее и весомее сказано о том же в четырех строках стихотворения, представляющем самое существо поэзии в самом чистом виде. Поэтому ему просто не нужны ни строгий размер, ни рифмы, ни метафоры, столь привычные поэзии нашего времени, но отнюдь не являющиеся ее непременной принадлежностью. Здесь мы находим лишь то, что найдем во всяком поэтическом произведении любых времен и на любом языке.Но как же тогда совместить “особую веру и особый устав” каждого поэтического слова с несомненно ощущаемой нами общностью и вечностью поэзии? По-видимому, противоречия здесь нет. Каждый поэт видит мир со своей особой точки зрения и каждый говорит на особом языке, но все вместе они говорят об одном и том же, потому что основным содержанием искусства всегда будет единство и полнота мира. Как раз этому и учит опыт Хлебникова. В его стихотворениях, поэмах, драмах, прозе мы встречаемся с поражающим разнообразием поэтических форм, сюжетов, образов — не зря, всего через год после смерти Хлебникова, зная лишь малую часть им написанного, Мандельштам назвал его творчество “огромным всерос-

8

сийским требником-образником”

1. Но за всем этим разнообразием всегда угадывается какой-то единый сверхсюжет, какой-то глубинный образ, какое-то, если можно так выразиться, мысленное изваяние, как в его рассказе “Николай”: “К людям вообще можно относиться как к разным освещениям одной и той же белой головы с белыми кудрями. Тогда бесконечное разнообразие представит вам созерцание лба и глаз в разных освещениях, борьба теней и света на одной и той же каменной голове, повторенной и старцами и детьми, дельцами и мечтателями, бесконечное число раз”.В поэтическом мире Хлебникова все частное, единичное и конечное восходит к единому и бесконечному. Даже в мгновенном вздохе, вырвавшемся вслед навсегда исчезнувшей возлюбленной, открываются целые миры: “Привыкший везде на земле искать небо, я и во вздохе заметил и солнце, и месяц, и землю. В нем малые вздохи, как земли, кружились кругом большого” (СП,

IV, 83). И наоборот, в небе поэт всегда искал землю и человека. В драматической поэме “Взлом вселенной” перед нами девушка,— она сидит у окна и плетет косу,— но это не что иное, как вселенная, и она держит на ладони русский народ. Всегда и везде, в большом и малом, он находил всеобщие связи и стройные закономерности космоса, устроенного ритмом и гармонией подобно творению поэта:Боги, когда они любят,

Замыкающие в меру трепет вселенной,

Как Пушкин жар любви горничной Волконского.

В конце концов неизвестно, кто кому подражает: поэтическое слово божественному космосу или божественный космос слову поэта. Мир предстает нам каким-то бесконечно-величественным стихотворением, где, скажем, Россия — “сменой тундр, тайги, степей — похожа на один божественно-звучащий стих”. И кажется, что поэт всю жизнь читал одну только книгу:

Ночь, полная созвездий,

Какой судьбы, каких известий

Ты широко сияешь, книга,

Свободы или ига,

Какой прочесть мне должно жребий

На полночью широком небе?

Вот эта единая книга природы и есть тот глубинный образ, тот сквозной сюжет, который проходит через все

Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987, с. 60.

9

творчество Хлебникова и составляет его основное содержание. И чем дальше уходит от нас начальная поэтическая эпоха века, тем яснее различаем мы то основное и, теперь уже без всякого сомнения можно сказать, вечное, с чем вошел в наше художественное сознание Хлебников. Это прежде всего природа в самом непосредственном ее явлении:

В этот день голубых медведей,

Пробежавших по тихим ресницам,

Я провижу за синей водой

В чаше глаз приказанье проснуться.

На серебряной ложке протянутых глаз

Мне протянуто море и на нем буревестник;

И к шумящему морю, вижу, птичая Русь

Меж ресниц пролетит неизвестных...

Очевидно, природа здесь совсем не то, что называют окружающей средой. Она столько же вне человека, сколько и внутри его. И человек, открывая глаза в природу, сам открывается в таком нераздельном единстве с нею, что, сколько бы мы ни вчитывались в насквозь прозрачный мир стихотворения, мы никак не можем решить, где же здесь кончается человек и начинается природа и кто же здесь на кого смотрит: человек ли удивленно и благодарно узнает себя в природе, природа ли радостно и любовно видит себя в человеке. И в то же время мы отчетливо понимаем, что вот это полное слияние с миром, как будто утреннее пробуждение сознания, и есть поэзия. “Все во мне и я во всем”, по слову Тютчева, который, конечно, из всей классической поэзии в этом отношении ближе всего Хлебникову.

Не то, что мните вы, природа:

Не слепок, не бездушный лик,

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык.

Близость их такова, что многие стихи Хлебникова кажутся живым откликом и прямым продолжением Тютчева (см. главу 3). Ведь если природа предстает нам одушевленной и очеловеченной, мы вправе видеть в ней не только какие-то безымянные существа, не только какие-то призрачные мифологические образы, но и живые человеческие лица, и даже реальные исторические личности:

Усадьба ночью, чингисхань! Шумите, синие березы. Заря ночная, заратустрь! А небо синее, моцарть!..

10

Ведь если у природы есть свой язык, то не делами ли великих воителей, пророков, художников говорит она нам свое слово, и

не эти ли глаголы — чингисханить, заратустрить, моцартить — суть ужасные, величественные и прекрасные глаголы природы? Поэт же выступает только переводчиком “неземных голосов” на человеческий язык своего времени и своей земли, как, скажем, в поэме “Хаджи-Тархан”:И в звуках имени Хвалынского

Живет доныне смерть Волынского...

Посредством слова поэта природа раскрывается нам в своем человеческом, личном, историческом содержании. Но вместе с тем мы видим и обратное движение художественной мысли, которое было еще более важно для Хлебникова и которое составляет самую суть его поэтики. Вот как рисует он образ казачьего атамана в поэме “Уструг Разина”:

Был заперт порох в рог коровы,

На голове его овца.

А говор краткий и суровый

Шумел о подвигах пловца.

Как человеческую рожь

Собрал в снопы нездешний нож.

Гуляет пахарь в нашей ниве.

Кто много видел, это вывел.

Их души, точно из железа,

О море пели, как волна.

За шляпой белого овечьего руна

Скрывался взгляд головореза.

Может показаться, что в этих почти фольклорных загадках скрывается какой-то второй смысл: смерть таится в пороховнице, сделанной из рога безобидной коровы, или скрывается под видом мирного пахаря, а волк прячется в овечьей шкуре. На самом деле смысл здесь как раз совсем не скрыт, а, напротив, посредством всех этих уподоблений, метафор, метонимий и катахрез раскрывается с полной очевидностью. Сквозь образы казачьей вольницы проступают и обнаруживаются природные, стихийные, нечеловеческие начала, и бунт Стеньки Разина оказывается не просто историческим событием, а неотвратимым явлением природы. И ему грозно откликается современность:

И Разина глухое “слышу”

Подымется со дна холмов,

Как знамя красное взойдет на крышу

И поведет войска умов.

11

Поэтому великие потрясения своего века, свидетелем и участником которых он был, поэт хотел увидеть в их глубинной изначальной сущности и понять их в самых общих природных закономерностях.

Нет, пожалуй, ни одного русского поэта, у которого произведения такой классической ясности и фольклорной простоты соседствовали бы с произведениями такой загадочной сложности и прямо-таки мучительной темноты, как у Хлебникова. Почему это так, мы поймем, если представим необъятность тех задач, которые он ставил перед собой, и ту высокую меру, которой мерил себя сам — “перед лицом немых созвездий”. Владимир Одоевский, мыслитель, глубоко родственный Хлебникову и ценимый им, писал в “Русских ночах”: “Часто сетуют на сочинителя за то, что его сочинение не довольно понятно; но есть творение, которое всех других непостижимее,— вселенная”.

В автобиографической заметке 1914 года Хлебников писал: “Родился 28 октября 1885 года в стане монгольских, исповедующих Будду, кочевников — имя “Ханская ставка”, в степи — высохшем дне исчезающего Каспийского моря (...у При поездке Петра Великого по Волге мой предок угощал его кубком с червонцами разбойничьего происхождения. В моих жилах есть армянская кровь (Алабовы) и кровь запорожцев (Вербицкие), особая порода которых сказалась в том, что Пржевальский, Миклуха-Маклай и другие искатели земель были потомками птенцов Сечи” (НП, 352).

Так поэтически осмыслял он свои природные и исторические корни. Ему, очевидно, важно было, что его разбойничье — казацкое происхождение на пересечении Востока и Запада отвечало бунтарскому и в то же время обобщающему и синтезирующему духу его творчества. И все эти разрозненные и, может быть, случайные биографические факты становились

тем связным и значительным целым, которое мы и называем судьбой поэта.Хотя, казалось бы, по складу характера и ума и по воспитанию Хлебников призван был совсем к иному поприщу, к тому, что в его времена еще носило благородное и простое название: испытатель природы. Его отец, Владимир Алексеевич Хлебников, происходивший из почетных граждан города Астрахани, орнитолог и лесовод, впоследствии один из основателей первого в СССР Астраханского заповедника, в год рожде-

12

ния поэта занимал должность попечителя Малодербетовского улуса Калмыцкой степи. Об этом Хлебников писал в наброске автобиографической повести в стихах (1909):

Меня окружали степь, цветы, ревучие верблюды,

Круглообразные кибитки,

Моря овец, чьи лица однообразно-худы,

Огнем крыла пестрящие простор удоды,

Пустыни неба гордые пожитки.

Так дни текли, за ними годы.

Отец, далеких гроза сайгаков,

Стяжал благодарность калмыков...

Ручные вороны клевали

Из рук моих мясную пищу,

Их вольнолюбивее едва ли

Отроки, обреченные топорищу.

Досуг со мною коротая,

С звенящим криком: “сирота я”,

Летел лебедь, склоняя шею,

Я жил, природа, вместе с нею.

Мать поэта, Екатерина Николаевна Вербицкая, происходившая из значительной петербургской семьи, двоюродная сестра народовольца А. Д. Михайлова, по образованию историк, была во многих отношениях противоположностью отца. Ее образ мы узнаём в поэме “Ночь перед Советами” (1921):

...Ссыльным потом помогала, сделалась красной.

Была раз на собраньи прославленной “Воли народной” —

опасно как! —

На котором все участники позже Каждый

Качались удавлены

Шеями в царские возжи.

Билися насмерть, боролись

Лучшие люди с неволей.

После ушла корнями в семью.

Возилась с детьми, детей обучала.

И переселилась на юг.

Дети росли странные, дикие,

Безвольные, как дитя, Вольные на все,

Ничего не хотя.

Художники, писатели, Изобретатели.

Детей было пятеро: старшие — Борис и Екатерина и младшие — Виктор, Александр и Вера, к которым, собственно, относится эта характеристика: Вера стала художницей, Александр — биологом и физиком, изобретателем. Благодаря мате-

13

ри дети получили хорошее домашнее образование и, что еще важнее, вкус к литературе, музыке, живописи и в особенности к истории. Читать будущий поэт выучился четырех лет и всегда очень много читал по-русски и по-французски. Библиотека в семье была основательная и постоянно пополнялась, несмотря на то, что им приходилось много переезжать. Из Калмыцкой степи — на Волынь, оттуда снова на Волгу, в Симбирскую губернию, где Виктор в 1897 году был помещен в третий класс симбирской гимназии, затем в Казань, где в 1903 году он окончил гимназию и поступил в университет.

С раннего детства он часто сопровождал отца в служебных, научных и охотничьих поездках в приволжских степях и лесах. И с тех пор он на всю жизнь сохранил страсть к путешествиям, будучи неутомимым ходоком, наездником, прекрасным пловцом (он переплывал Волгу и трехверстный залив Судака). Отец — “поклонник Дарвина и Толстого. Большой знаток царства птиц, изучивший их целую жизнь”,— внушил сыну не только естественное понимание природы, но

и привил навыки первых научных наблюдений. Уже одиннадцатилетним мальчиком он вел фенологические и орнитологические записи, помогал отцу в собирании фаунистических коллекций; позже дважды (в 1903-м и 1909-м) участвовал в научных экспедициях в Дагестан, а в 1905 году вместе с братом Александром при содействии Казанского общества естествоиспытателей совершил большое самостоятельное путешествие на Урал, в Павдинский край, ставшее одним из самых значительных событий в его жизни и отразившееся во многих его произведениях (“Зверинец”, “Змей поезда”, “Разин напротив. Две Троицы” и др.). “Орнитологические наблюдения на Павдинском заводе” А. и В. Хлебниковых были напечатаны в московском журнале “Природа и охота” (1911, № 12).Неудивительно, что и самый первый из дошедших до нас стихотворных опытов Хлебникова (датированный 6 апреля 1897 г.) также был своего рода орнитологическим — “О чем поешь ты, птичка, в клетке?..”. Мы не знаем, как рождается поэт, как начинают “жить стихом”, но мы можем разглядеть, как с самого раннего детства два начала — отцовское и материнское — в их борьбе и единстве образуют ту подоснову хлебниковского творчества, которой он находил выражение в образах “природы” и “книги”.

В последних классах гимназии и в первые университетские годы Хлебников занимался математикой, биологией, физической химией, кристаллографией, увлекался философией (Спинозу он, например, штудировал на латыни), изучал японский

14

язык и в то же время пробовал свои силы в живописи и музыке и постоянно писал в стихах и прозе (некоторые литературные опыты он посылал Горькому). Уже из этого далеко не полного перечня его интересов понятно, что призвания своего он еще не определил, хотя и не сомневался в том, что оно будет высоким. В эпитафии, сочиненной самому себе в 1904 году, он писал: “Пусть на могильной плите прочтут: “Он нашел истинную классификацию наук, он связал время с пространством, он создал геометрию чисел. Он нашел славяний, он основал институт изучения дородовой жизни ребенка...” и т. п. (НП, 318—319). Конечно, можно было бы усмехнуться самонадеянности девятнадцатилетнего юноши, если бы тут не было верного ощущения духа времени. Век действительно стоял на пороге великих открытий и мировых потрясений, и Хлебников уже видел себя участником наступающих событий. И каким? “Он полагал, что благу человеческого рода соответствует введение в людском обиходе чего-то подобного установлению рабочих пчел в пчелином улье, и не раз высказывал, что видит в идее рабочей пчелы идеал свой лично (...) Сердце, плоть современного порыва человеческих сообществ вперед, он видел не в князь-человеке, а в князь-ткани — благородном коме человеческой ткани, заключенном в известковую коробку черепа (там же.)” Уже тогда, задолго до Тейяра де Шардена и Вернадского, его воодушевляла идея преобразования природной биосферы в ноосферу, сферу разума, создаваемую энергией человеческой культуры (см. Отступление 6).

Конечно, от этого воодушевления еще очень далеко до строгой науки, зато в нем было то, что для нас сейчас гораздо важнее,— цельное видение мира, то, что можно назвать поэзией науки. Тем не менее казанские профессора А. Остроумов, М. Рузский считали Виктора Хлебникова многообещающим натуралистом. А профессор Васильев, тогдашний декан физико-математического факультета, вспоминая четверть века спустя своего исключительно одаренного ученика, к сожалению оставившего науку ради поэзии, отмечал одну странную подробность: когда на студенческих собраниях появлялся этот высокий, молчаливый, замкнутый юноша, все почему-то непроизвольно вставали и — удивительно — вставал и сам профессор. (Об этом в 1928 году А. В. Васильев рассказывал С. Я. Маршаку

1.)Призвание его определил 1905 год — поражение России

1

См.: Андриевский А. Н. Мои ночные беседы с Хлебниковым.— “Дружба народов”, 1985, № 12, с. 241—242.15

на Востоке и поражение первой русской революции; двойное, и внешнее и внутреннее, унижение родины стало той вехой, от которой Хлебников отсчитывал начало своей сознательной творческой жизни. “Мы бросились в будущее (...) от 1905 года” (НП, 368),— говорил он, имея в

виду неотделимость личных судеб от судьбы России. Душой он безусловно принимал Тютчева:Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить.

Но только “высокой веры в высокие судьбы России”, присущей, как говорил он, Тютчеву

1, ему было недостаточно. Поэтому он и следовал Тютчеву и спорил с ним, стремясь именно “умом” понять “особенную стать” России и найти такой “аршин”, которым можно было бы измерить ее судьбы. Отсюда две главные и взаимосвязанные задачи, которые он ставил перед собой и которым посвятил жизнь: изучение природы языка, в мудрости которого он искал выражение народного самосознания, и изучение природы времени, в том числе и законов исторических судеб России, ибо, говорил он, “слово управляет мозгом, мозг — руками, руки — царствами” (СП, V, 188).Однако если бы его удовлетворяло только изучение, он стал бы языковедом или историком, физиком или математиком. Он же хотел не только постигать язык, но и творить новый: “...если живой и сущий в устах народных язык может быть уподоблен доломерию Эвклида, то не может ли народ русский позволить себе роскошь (...) создать язык — подобие доло-мерия Лобачевского?” (НП, 373). Точно так же он хотел не просто изучать прошлое, но и предсказывать будущее. А это неизбежно вело его за рамки существующих наук в область свободного творчества и цельного переживания природы тем романтическим путем, который указывал когда-то Фр. Шле-гель: “Если ты хочешь проникнуть в тайны физики, то ты должен посвятить себя в

мистерии поэзии”.Такое посвящение Хлебникову как будто суждено было принять в кругу петербургских символистов, признанным центром которого был Вячеслав Иванов. Он-то больше всего и привлекал Хлебникова, когда тот в 1908 году отправился из Казани в Петербург. Привлекала его, по-видимому, не столько

1

Хлебников В. Битвы 1915—1917 гг. Новое учение о войне. Пг., 1915, с. 19.16

многоосмысленная филологическая поэзия Иванова и даже не широко развернутая им теория символического искусства, сколько идея возрождения народного духа языка, связанная с общей идеей славянского возрождения, имевшей глубокие традиции в русской культуре. “Через толщу современной речи язык поэзии — наш язык — должен прорасти и уже прорастает из подпочвенных корней народного слова, чтобы загудеть голосистым лесом всеславянского слова”,— писал Иванов в статье “О веселом ремесле и умном веселии”

1. И на эту-то идею прежде всего откликался Хлебников в своих словотворческих опытах и в своей первой декларации 1908 года “Курган Свято-гора”: “...останемся ли мы глухи к голосу земли: уста дайте мне! дайте мне уста! Или останемся пересмешниками западных голосов?” (НП, 323).Хлебников усердно посещал литературные “среды” в знаменитой башне Иванова на Таврической и “Академию стиха” при новом журнале “Аполлон”, где встречался с С. Городецким, А. Толстым, Н. Гумилевым, О. Мандельштамом и др., с которыми тогда находил много общего. И хотя как будто на первых порах Хлебников встретил сочувственное внимание Вячеслава Иванова, интерес к своим словотворческим опытам со стороны Ремизова и даже как будто нашел в Кузмине своего учителя (“Я подмастерье знаменитого Кузмина. Он мой

magister”,— сообщал он брату.— СП, IV, 287), и хотя он вроде бы истово следовал “заветам символизма” и у него даже находили “строки гениальные” (СП, V, 289), внутренне в этом кругу он оставался чужим (см. отступление 1).В этом есть какая-то загадка. Вряд ли дело было в несовместимости стихии и культуры. Хлебников отнюдь не был каким-то стихийным самородком, за ним стояла своя культура, и прежде всего культура естественнонаучной мысли. Может быть, дело было в той чрезмерности, которой отмечено все, что предпринимал Хлебников.

Я новый смысл вонзаю в “смерьте”.

Повелевая облаками, кидать на землю белый гром...

Законы природы, зубы вражды ощерьте!

Либо несите камни для моих хором.

Собою небо, зори полни Я,

Узнать, как из руки дрожит и рвется молния,—

говорит “безумный” герой его романтической драмы “Маркиза Дэзес” (1909), не случайно перекликающейся с грибоедовским

1

Иванов В. По звездам. СПб., 1909, с. 244.17

“Горем от ума”. Если это была стихия, то она хотела быть математикой. Если это была культура, то она хотела быть дикой и вольной природой. Во всем этом было слишком много природы, слишком много математики и слишком много поэзии. Все это было слишком всерьез и слишком требовательно, а потому хлебниковская поэзия оказывалась вне литературы. Во всяком случае, нам нечего возразить Давиду Бурлюку, писавшему в предисловии к “Творениям” Хлебникова: “Гений Хлебников читал свои стихи (...) в Петербурге Кузмину, Городецкому, В. Иванову и др.— но никто из этих литераторов не шевельнул пальцем, чтобы отпечатать хотя бы одну строку — этих откровений слова”

К 1910 году, когда Хлебников покинул круг символистов, он, по существу, уже произвел переворот в литературе, заложив основы новой эстетики и разработав принципы нового художественного метода. Но переворот этот в тот момент остался незамеченным именно потому, что он перестраивал сами отношения поэзии к действительности. Понадобилось еще два десятилетия, отмеченных великими событиями и в искусстве и в действительности, чтобы историк литературы мог спокойно подвести итог, как это сделал Тынянов в предисловии к Собранию произведений Хлебникова в 1928 году: “Хлебников потому и мог произвести революцию в литературе, что строй его не был замкнуто литературным, что он осмыслял им и язык стиха и язык чисел, случайные уличные разговоры и события мировой истории, что для него были близки методы литературной революции и исторических революций” (СП,

I, 28).В чем же заключался этот новый строй? Вопрос очень сложный и во многом не осознанный до сих пор. Попробуем пояснить его хотя бы в исходном положении и на самом простом примере. Сравним:

Там чудеса: там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит;

Там на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей;

Избушка там на курьих ножках

Стоит без окон без дверей;

Там лес и дол видений полны...

“...И были многие и многия: и были враны с голосом: “смерть!”

' Хлебников В. В. Творения 1906—1908 гг. Херсон, 1914, с. 26.

18

и крыльями ночей, и правдоцветиковый папоротник, и врема-тая избушка, и лицо старушонки в кичке вечности, и злой пес на цепи дней, с языком мысли, и тропа, по которой бегают сутки и на которой отпечатлелись следы дня, вечера и утра (...) и стояла ограда из времового тесу, и скорбеветвенный страд-няк ник над водой, и было озеро, где вместо камня было время, а вместо камышей шумели времыши”.

Мы сразу же обращаем внимание на очевидную преемственность хлебниковского “Искушения грешника” от пушкинского вступления к “Руслану и Людмиле” и столь же очевидное отличие в характере самого поэтического слова. Пушкинское слово рисует нам некий сказочный мир, которого на самом деле вовсе и нет, но который как будто где-то “там” существует и который мы как бы видим, причем видим не только русалку и лешего, но даже невиданных зверей на неведомых дорожках. В хлебниковском слове, сколько бы мы ни старались, мы ничего не видим и никакого ощущения правдоподобия у нас не возникает. Да и как вместо камня увидеть время, а вместо

камышей услышать шум времышей? Здесь слово не рисует, не описывает чудеса и видения, а само является таким чудом и видением, таким “невиданным зверем” и “неведомой дорожкой”. И все это происходит не где-то “там”, а прямо здесь — в слове, в самом языке. По сути дела, новый строй Хлебникова начинался с того, что, устраняя литературное “как бы”, устраняя условную предметность, он прямо погружался в сказочный мир языка, который, собственно, и есть непосредственная действительность народного сознания.Еще нагляднее, может быть, сопоставление “Искушения грешника” с его непосредственным источником — философской драмой Г. Флобера “Искушение Святого Антония”. Надо сказать, что эта драма, прочитанная Хлебниковым в юности, вообще оказала огромное, даже исключительное воздействие на все его творчество — от ранней словотворческой прозы до последней сверхповести “Зангези”. Особенно ярко оно проявилось в его фантастических пьесах “Снежимочка”, “Чертик”, “Боги”, в сверхповести “Дети Выдры”, в повестях “Ка”, “Скуфья скифа”,

“Есир”. И вместе с тем, как, впрочем, нередко бывает, Хлебников испытывал враждебные чувства к этой истории заблуждений человеческого разума. В дни революционных событий 1918 года в Астрахани он писал: “Я был без освещения после того, как проволока накаливания проплясала свою пляску смерти и тихо умирала у меня на глазах. Я выдумал новое освещение: я взял “Искушение Святого Антония” Флобера и прочитал его всего, зажигая одну страницу и при ее свете про-19

читывая другую; множество имен, множество богов мелькнуло в сознании, едва волнуя, задевая одни струны, оставляя в покое другие, и потом все эти веры, почитания, учения земного шара обратились в черный шуршащий пепел. (...) И все это — в дни, когда сумасшедшие грезы шагнули в черту города, когда пахарь и степной всадник дрались из-за мертвого обывателя, и из весеннего устья Волги несся хохот Пугачева,— стало черным высокопоучительным пеплом третьей черной розы. Имя Иисуса Христа, имя Магомета и Будды трепетало в огне, как руно овцы, принесенной мной в жертву 1918 году. Как гальки в прозрачной волне, перекатывались эти стертые имена людских грез и быта в мерной речи Флобера. (...) Я долго старался не замечать этой книги, но она, полная таинственного звука, скромно забралась на стол и, к моему ужасу, долго не

сходила с него, спрятанная другими вещами. Только обратив ее в пепел и вдруг получив внутреннюю свободу, я понял, что это был мой какой-то враг” (СП, IV, 115—116).Вот одна из заключительных сцен “Искушения Святого Антония”: “...И возникает множество разных страшных зверей: Трагелаф — полуолень-полубык; Мирмеколеон — спереди лев, сзади муравей с половыми органами навыворот (...) Налетают шквалы, неся с собой всякие анатомические диковинки. Головы аллигаторов на ногах косуль, совы с змеиными хвостами, свиньи с мордой тигра, козы с ослиным задом, лягушки, мохнатые как медведи, хамелеоны ростом с гиппопотамов, телята о двух головах — одной плачущей, другой мычащей, четверни-недоноски, связанные друг с другом пуповиной и кружащиеся как волчки, крылатые животы, порхающие как мошки,— чего только тут нет. Они дождем падают с неба, они вырастают из земли, они текут со скал. Повсюду пылают глаза, ревут пасти, выпячиваются груди, вытягиваются когти, скрежещут зубы, плещутся тела. Одни из них рожают, другие совокупляются, а то одним глотком пожирают друг друга” (перевод М. Петровского).

Рисуя все эти чудовищные гротескные образы, Флобер пользовался тем же, так сказать, агглютинативным методом, что и Босх, Питер Брейгель, Калло, разрабатывавшие тот же сюжет, составляя самые фантастические существа из вполне реальных форм животных, птиц, насекомых, пресмыкающихся. (Приложение 1, илл. 11.) Их можно изобразить, о них можно рассказать другими словами, потому что они существуют как иллюзия предметного представления. У Хлебникова же воображаемые существа нельзя “вынуть” из слова. И образуются они не из однородных предметных представлений, а как

20

бы поперек, соединяя в себе предметное с беспредметным, вещественное с мыслимым: правдоцветиковый папоротник, врематая избушка, сомнениекрылая ласточка и т. д.

Поэтическое слово у Хлебникова вообще не предметно и не беспредметно, оно поперечно — и потому не называет, а порождает предмет во внутреннем представлении. Отсюда свобода словотворчества, на которой настаивал Хлебников с первых шагов в литературе, утверждая, что “всё, что не противоречит духу русского языка, дозволено поэту” (ЦГАЛИ, ф. 527, оп. 1, № 60, л. 60). Так, например, построено его знаменитое “Заклятие смехом” (1909), где целый “смеховой мир” порожден от корня смей. А исходным толчком для него послужили, по всей вероятности, слова Купавы, обращенные к Хмолю (восходящие в свою очередь к народной “Песне о Хмеле”), в пьесе Островского “Снегурочка”:

Молю тебя, кудрявый ярый Хмель,

Отсмей ему, насмешнику, насмешку.

Если Пушкин в своем творчестве, начиная с “Руслана и Людмилы”, вводил фольклор и народную мифологию в высо-

21

кую литературу, воссоединяя их в единое искусство, то за Хлебниковым был следующий необходимый шаг, вперед и в то же время назад, к первоистокам поэзии, чтобы сделать литературным явлением живую мифологическую стихию самого языка и утвердить поэзию как функцию народного слова. Но не того слова, которое есть, было или даже будет, а того слова, которое может быть. “Сущность поэзии — это жизнь слова в нем самом

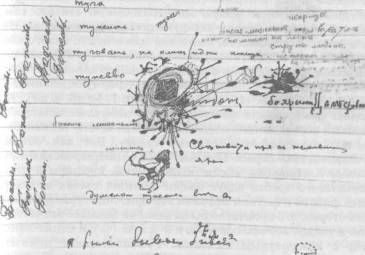

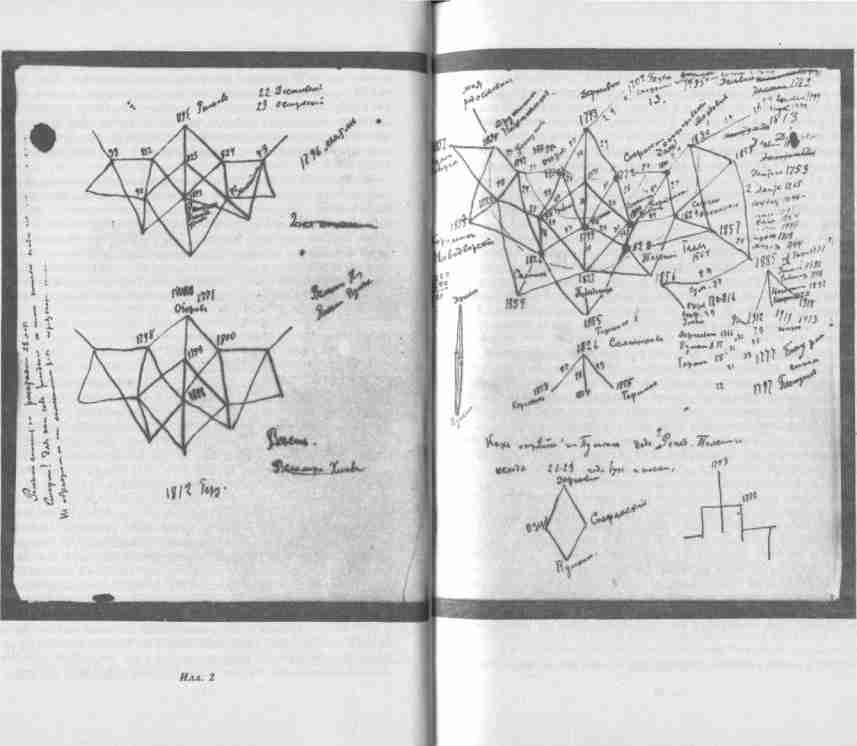

, вне истории народа и прошлого народа” — таково было его принципиальное убеждение, сформулированное уже в 1907—1908 годах (ЦГАЛИ, ф. 527, оп. 1, № 60, л. 63). К решению своей задачи он приступал с навыками естественнонаучных исследований, создавая, по выражению Маяковского, “целую периодическую систему слова”. Вот как описывал Б. Лившиц свое первое знакомство со словотворческими рукописями Хлебникова; “Если бы доломиты, порфиры и сланцы Кавказского хребта вдруг ожили на моих глазах и, ощерившись флорой и фауной мезозойской эры, подступили ко мне со всех сторон, это произвело бы на меня не большее впечатление. Ибо я увидел воочию оживший язык. (...) Я стоял лицом к лицу с невероятным явлением. Гумболдтовское понимание языка, как искусства, находило себе красноречивейшее подтверждение в произведениях Хлебникова, с той только потрясающей оговоркой, что процесс, мыслившийся до сих пор как функция коллективного сознания целого народа, был воплощен в творчестве одного человека”1. Да и сейчас, когда мы научились лучше понимать смысл хлебниковской работы, рукописи его производят почти такое же ошеломляющее впечатление (см. Приложение 1, илл. 1, 2).Уже одного словотворчества Хлебникова было достаточно для возникновения целой поэтической школы. Но его мало привлекала собственно литературная борьба, равно как и роль вождя и мэтра какого-либо направления. И если все-таки фактически он таковым стал, когда в начале десятых годов вокруг него собрались молодые художники и поэты, позднее получившие газетное прозвище футуристов, то отнюдь не в результате каких-то организационных усилий или учительного авторитета, а только в силу своей художественной мысли, далеко опережавшей современность.

Первым произведением Хлебникова, увидевшим свет, было “Искушение грешника”, напечатанное в октябре 1908 года в журнале “Весна” благодаря Василию Каменскому, служившему тогда секретарем редакции. Через него Хлебников сблизил-

1

Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1989, с. 335—336.22

ся с Давидом Бурлюком и его братьями, затем с музыкантом и художником Михаилом Матюшиным и его женой, художником и поэтом Еленой Гуро. В апреле 1910 года вышел их совместный сборник “Садок судей”, с которого, собственно, и начиналось футуристическое движение. (Хлебников слова футуризм не употреблял и называл своих друзей будетлянами.) Позже к ним присоединились Бенедикт Лившиц, Крученых и Маяковский. И все они так или иначе опирались на поэтическое творчество Хлебникова, находя в нем то выражение нового мироощущения, которое представлялось им прорывом к искусству будущего. У них не было той литературной искушенности и филологической культуры, какая была в кругу Вячеслава Иванова, но зато у них было стихийное чутье ко всему новому и подлинному. Особенно это касается Давида Бурлюка, взявшего на себя роль издателя и организатора движения. Даже не понимая многого в литературной работе Хлебникова, он угадывал ее значение для будущего. Так, отправляя произведения Хлебникова для сборника “Союз молодежи”, он писал: “Радуюсь посылкой вам очень редких рукописей гениального Хлебникова (...) Печатайте их “до точки” (...) Это собрание ценностей, важность которых учтена сейчас быть не может” (НП, 14).

Не только словотворчество Хлебникова, но и весь звуковой, ритмический и интонационный строй его стиха, ориентированного на разговорную речь, в особенности в поэме “Журавль” и драме “Маркиза Дэзес”, как очень точно указал Н. Харджиев', стал основным источником поэтики русского футуризма. А сквозной хлебниковский сюжет “восстания природы” оказался магистральным сюжетом всего движения. Вспомним хотя бы его развитие в “Трагедии”, а также в “Мистерии-буфф” и “150 000 000” Маяковского. Причем и тот социальный смысл, который вкладывал в этот сюжет Маяковский, был уже заложен у Хлебникова:

Смеясь, урча и гогоча,

Тварь восстает на богача.

Под тенью незримой Пугача

Они рабов зажгли мятеж.

Однако для широкой публики, для которой футуристов в годы их громокипящих литературных выступлений представляли главным образом скандально известные имена Игоря Северя-

1

Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского. М., 1970, с. 96—126.23

нина, Давида Бурлюка или Крученых, а часто и для самих участников движения Хлебников оставался в тени. “Его тихая гениальность,— много лет спустя признавался Маяковский,— тогда была для меня совершенно затемнена бурлящим Давидом” (ПСС,

I, 21). Тем не менее именно творчество Хлебникова представляло собой ту, так сказать, невидимую ось вращения, вокруг которой шумело новое искусство. Ситуацию эту хорошо рисует один эпизод на диспуте “О современной литературе” 1913 года из воспоминаний Крученых: “Особенно запомнилось мне, как читал Маяковский стихи Хлебникова. Бронебойно грохотали мятежныеВеселош, грехош, святош

Хлябиматствует лютеж.

И тот, что стройно с стягом шел,

Вдруг стал нестройный бегущел.

Эти строчки из поэмы Хлебникова “Революция” были напечатаны в “Союзе молодежи” по цензурным условиям под названием “Война — смерть”. Кажется, никогда, ни до, ни после, публика не слыхала от Маяковского таких громовых раскатов баса и таких необычных слов!”

1Самого Хлебникова на подмостках при этом не было. Да и вообще трудно представить его “работающим на публику”. К тому времени уже вполне сложился его облик поэта “вне быта и жизненных польз”, удивлявший современников не меньше, чем его слово. Михаил Матюшин вспоминал: “Хлебников был всегда молчалив и страшно рассеян. Отсюда его неловкость, беспомощность и неуверенность (...) Помню, обедая у меня, он задумался и поднес ко рту коробку со спичками вместо хлеба и тут же начал высказывать замечательные мысли о новом слове. В эти минуты высшей рассеянности он был глубоко собран внутренне. Его огромный лоб всегда производил впечатление горы (...) Работая целыми днями над изысканием чисел в Публичной библиотеке, Хлебников забывал есть и пить и возвращался измученный, серый от усталости и голода, в глубокой сосредоточенности. Его с трудом можно было оторвать от вычислений и засадить за стол”

2. Он мало заботился об издании своих произведений, считая, что, если вещь написана, она уже непреложно существует, и большей частью предоставлял все практические заботы своим друзьям. Но когда дело1

Крученых А. Из воспоминаний. Наш выход.— “День поэзии. 1983”. М., 1983, с. 160.2

Матюшин М. Русские кубо-футуристы.— Сб. “К истории русского авангарда”. Стокгольм, 1976, с. 141 —142.24

шло о принципиальных вопросах искусства, о взаимоотношениях литературы и действительности, он всегда оказывался в самом центре и находил решение ясное и твердое. Так, возражая требованиям “искусства для искусства”, он писал в 1912 году: “Свобода искусства слова всегда была ограничена истинами, каждая из которых частность жизни. Эти пределы в том, что природа, из которой искусство слова зиждет чертоги, есть душа народа. И не отвлеченного, а вот этого именно” (НП, 334).

Сейчас, когда литературные распри десятых годов стали уже далекой историей, мы можем взять в руки, скажем, футуристический сборник “Пощечина общественному вкусу” (1912), вызывавший в свое время столько возмущений, и спокойно перелистать его страницы. Мы увидим, что сборник чуть ли не наполовину заполнен

произведениями Хлебникова, большая часть которых уже стала классикой,— “Кузнечик”, “Боб-эоби”, “Гонимый — кем, почем я знаю?..”, поэма “И и Э”, в которой Ю. Тынянов проницательно находил “преображенного” Пушкина:Видно, так хотело небо

Року тайному служить,

Чтобы клич любви и хлеба

Всем бывающим вложить.

И мы без труда догадываемся, что означало название сборника. Ведь эта “Пощечина”, сопровождавшаяся манифестом с призывами бросить Пушкина, Толстого, Достоевского с парохода современности, была просто-напросто повторением той самой пощечины, которую пушкинский Руслан дает великанской голове, добывая волшебный меч. И, как насмешливо вспоминал потом Хлебников, “совы летели из усов и бровей старой головы и садились прямо на столбцы передовиков” (то есть газетных передовиц) (СП,

V, 134). Но дело было отнюдь не шуточное, речь шла не просто об утверждении нового литературного движения, речь шла о новом понимании природы времени. В 1915 году Хлебников с гневной убежденностью говорил: “Будетлянин — это Пушкин в освещении мировой войны, в плаще нового столетия, учащий праву столетия “смеяться” над Пушкиным 19 века. Бросал Пушкина “с парохода современности” Пушкин же, но за маской нового столетия. И защищал мертвого Пушкина в 1913 году Дантес, убивший Пушкина в 18** году. “Руслан и Людмила” была названа “мужиком в лаптях, пришедшим в собрание дворян”. Убийца живого Пушкина, обагривший его кровью зимний снег, лицемерно оделся маской защиты его (трупа) славы, чтобы повторить отвлечен-

25

ный выстрел по всходу табуна молодых Пушкиных нового столетия”. Работая над статьей “Закон поколений”

1, находя закономерности рождения “борцов, мыслителей, писателей, духовных вождей народа многих направлений”, размышляя о действии будущего на прошлое, и в частности о том, “как отразился на Пушкине год рождения Толстого”, расчерчивая “геометрию истории” русской литературы, он не случайно в черновиках называл ее “2-ая пощечина”, “Письмо Вуича” (то есть наследника), “Весть Велимира Хлебникова” и прямо “Моя родословная” (ГПБ, ф. 1087, № 30). Вот эта внутренне ощущаемая, а тем более подтверждаемая хлебниковскими вычислениями “звездная родословная” давала иной смысл всему будетлян-скому движению.На последней странице “Пощечины общественному вкусу” была напечатана загадочная таблица под названием “Взор на 1917 год” с датами падения великих государств прошлого, причем последним стоял “Некто 1917”. Это грозное предсказание было результатом многолетних хлебниковских исследований “законов времени”. В книге “Учитель и ученик”, вышедшей в мае 1912 года, он писал: “Я не смотрел на жизнь отдельных людей; но я хотел издали, как гряду облаков, как дальний хребет, увидеть весь человеческий род и узнать, свойственны ли волнам его жизни мера, порядок и стройность”. И приходил к выводу: “не следует ли ждать в 1917 году падения государства?” Сказать печатно, о каком государстве идет речь, было, разумеется, немыслимо, но из сохранившихся черновых записей Хлебникова ясно, что речь шла о России.

Сейчас мы понимаем, а некоторые современники и тогда уже понимали, что именно книга “Учитель и ученик”, а не футуристический манифест “Пощечина общественному вкусу” была действительной программой нового искусства. Друзья Хлебникова видели в ней прежде всего поэзию, какое-то пророческое искусство будущего. Да Хлебников и сам называл себя “художником числа вечной головы вселенной” (СП,

II, 11). Тем убедительней казались для них его предсказания, соединявшие поэзию, математику и действительность. И Маяковский в поэме “Облако в штанах”, следуя Хлебникову, опережал его на год в своих поэтических пророчествах: “В терновом венце рево".г. :ий грядет шестнадцатый год”.Все, фоисходившее тогда в искусстве, в новой живописи и поэзии представлялось им подтверждением их ожиданий.

Хлебников В. Утес из будущего. Проза. Статьи. Элиста, 1988.

28

Странная ломка миров живописных

Была предтечею свободы, освобожденьем от цепей.

Так ты шагало, искусство...—

говорил Хлебников в стихотворении “Бурлюк”.

Однако с началом мировой войны и живопись и поэзия отодвигались далеко на задний план. “Отвращение и ненависть к войне (...) Интерес к искусству пропал вовсе” (ПСС,

I, 23),— вспоминал об этом времени Маяковский. Хлебников же полностью был погружен в изучение законов времени. В своих книгах “Битвы 1915—1917 гг. Новое учение о войне” и “Время мера мира”, изданных в 1915и 1916 годах, он изучал прошлые войны человечества, чтобы предсказать ход текущей войны и таким образом сделать ее бессмысленной. “Всей силой своей гордости и своего самоуважения я опускал руку на стрелку судьбы, чтобы из положения внутри мышеловки перейти в положение ее плотника” (СП, IV, 145). Но можно ли было это сделать за письменным столом ученого, одиноким усилием ума?Призванный в апреле 1916 года в царскую армию, он оказался в Царицыне, в запасном полку, где прошел весь “ад перевоплощения поэта в лишенное разума животное, с которым говорят языком конюхов, а в виде ласки так затягивают пояс на животе, упираясь в него коленом, что спирает дыхание, где ударом в подбородок заставляли меня и моих товарищей держать голову выше и смотреть веселее, где я становлюсь точкой встречи лучей ненависти, потому что я не толпа и не стадо, где на все доводы один ответ, что я еще жив, а на войне истреблены целые поколения

(...) Шаги, приказания, убийство моего ритма делают меня безумным к концу вечерних занятий (...) Таким образом, побежденный войной, я должен буду сломать свой ритм (участь Шевченко и др.) и замолчать как поэт” (СП, V, 309—310). Так писал он доктору Н. И. Кульбину. С его помощью ему удалось добиться временного освобождения. Окончательно его освободил 1917 год, вычисленный и предсказанный им.Вряд ли мы даже можем себе представить, каким было то чувство свободы. “Это было,— вспоминал Хлебников,— сумасшедшее лето, когда после долгой неволи в запасном полку (...) я испытывал настоящий голод пространства и на поездах, увешанных людьми, изменившими Войне, прославлявшими

29

Мир, Весну и ее дары, я проехал два раза, туда и обратно, путь Харьков — Киев — Петроград. Зачем? я сам не знаю” (СП,

XIV, 106).Его стихи тех дней полны ощущения небывалой и безграничной свободы:

Свобода приходит нагая,

Бросая на сердце цветы,

И мы, с нею в ногу шагая,

Беседуем с небом на ты.

В то время он был одержим идеей создания общества Председателей Земного Шара, задуманного еще в конце 1915 года. В нем должно было состоять 317 членов. Почему именно это число? Да потому, что, по наблюдениям Хлебникова, все события земного мира — и переселения народов, и войны, и революции, и удары человеческого сердца, и колебания музыкальных струн, и т. д.— все это,

измеренное во времени, оказывалось кратным 317. И, таким образом, это число должно было символически выражать идею полноты и единства мира. Но общество никогда не представлялось Хлебникову ограниченным только 317 членами. Напротив, по его мысли, Председателем Земного Шара мог быть каждый, кто ощущал свое единство со всем человечеством и сознавал ответственность за его судьбу, поэтому только недоразумением можно объяснить нередко встречающееся уподобление хлебниковского общества аристократическому государству философов Платона. Это явствует, например, из одного из “Предложений” Хлебникова: “Внести новшество в землевладение, признав, что площадь землевладения, находящегося в единоличном пользовании, не может быть менее поверхности земного шара” (СП, V, 158). В такой парадоксальной и чрезвычайно характерной для Хлебникова форме здесь выражена идея неделимости мира и человека. Разумеется, общество Председателей Земного Шара в конечном счете было не чем иным, как поэтическим произведением Хлебникова. И оно даже более определенно и решительно, чем его стихи, говорит о том, что высочайшее чувство свободы неразрывно с высочайшей ответственностью.С лета 1917 года начинались самые трудные и, может быть, лучшие годы жизни поэта, годы тяжких испытаний, которые он прошел вместе со всей страной, и годы самых замечательных его творческих достижений.

Иногда говорят о какой-то отрешенной философской созерцательности поэзии Хлебникова, далекой будто бы от злободневной действительности. Это неверно. Напротив, мало кто из

30

литературных современников видел революцию и гражданскую войну так, как видел ее Хлебников, в ее важнейших, поворотных событиях. И когда говорят о каких-то его бесцельных и необъяснимых странствиях, о каких-то его внезапных отлетах в пространство, забывают, что почему-то всякий раз он оказывался там, где происходило что-то знаменательное. Может быть, он и сам не всегда отдавал себе в этом отчет, но мы сейчас легко можем понять, как он, всю жизнь изучавший законы времени по книгам, хотел своими глазами видеть ежедневно совершающуюся историю, видеть ее обнаженный механизм.

В октябре 1917 года он был в Петрограде, и это описано в его воспоминаниях “Октябрь на Неве” и поэме “Ночной обыск”. В ноябре 1917 он был свидетелем боев в Москве, и это описано в его поэме “Сестры-молнии”. В 1918 году он видел движение революции на Волге, в Астрахани, и это описано в его воспоминаниях “Никто не будет отрицать того...” и поэме “Ночь перед Советами”. В 1919—1920 годах он пережил все превратности гражданской войны на Украине, поход Деникина на Москву и его разгром, и это описано в его рассказе “Малиновая шашка”, поэмах “Каменная баба”, “Полужелезная изба...” и “Ночь в окопе”. В 1920—1921 годах он был на Кавказе и в Персии, куда его особенно влекли начинающиеся освободительные движения на Востоке, и это описано в его поэме “Труба Гуль-муллы”. И все это помимо множества стихотворений и таких поэм, как “Война в мышеловке”, “Азы из узы”, “Берег невольников”, “Горячее поле”, “Настоящее”, “Ладо-мир”, где речь идет о революции в ее целом. Причем все эти годы он постоянно работал в различных газетах, в бакинском и пятигорском отделениях РОСТА, в Политпросвете Волжско-Каспийского флота. “Стихи,— говорил он,— это все равно, что путешествие, нужно быть там, где до сих пор еще никто не был”. Но и странствия его, скажем мы, несмотря на все тяготы и лишения, были самой настоящей поэзией.

Его произведения последних лет полны точных примет времени. Лица, события, даты записаны в них прямо с фактографической тщательностью, так что могут служить историческим первоисточником. И самое, может быть, поразительное в них — невероятное богатство и подлинность народного языка. В эти годы вся Россия, как никогда, превратилась в какую-то первородную стихию слова. И поэт в этом “взрыве глухонемых пластов языка” находил реальное подтверждение своих ранних словотворческих опытов. Он замечал, как в октябрьские дни “странной гордостью звучало слово большевичка”, ему нравилось, как Петроград — совсем в духе его поэтики — переиме-

новывался в Ветроград, его восхищало характернейшее слово, и даже не слово, а всеобъемлющий клич эпохи — даешь! — и, как отмечают историки языка, именно Хлебников впервые ввел его в литературу.

Как же тут говорить об отрешенности его поэтического слова?

Однако основания для такого взгляда на поэзию Хлебникова все-таки есть. Нужно только правильно их понять. Поэзия ведь всегда говорит нам не о фактах, но о смысле этих фактов. А тем более поэт такого эпического склада, каким был Хлебников, с его постоянным стремлением всюду видеть не просто вещи, людей, события, но именно природу этих вещей, людей, событий и всегда находить их всеобщие связи и закономерные отношения. Поэтому его поэтическое слово совершенно конкретно и непосредственно и в то же время тяготеет к предельной обобщенности символа.

Он и на себя смотрел таким как бы двойным зрением. Когда в декабре 1921 года Хлебников вернулся в Москву, он уже знал, что жизнь его подходит к концу. “Люди моей задачи,— печально и спокойно говорил он,— часто умирают тридцати семи лет”. Весной 1922 года, тяжело больной, он отправляется вместе со своим последним другом Петром Митуричем в Новгородскую губернию. Там в деревне Санталово 28 июня 1922 года Хлебников умер на тридцать седьмом году жизни. Его последним словом, в ответ на вопрос, трудно ли ему умирать, было “да”

1.У него было поразительно ясное сознание цельности и завершенности своего пути. В одном из предсмертных стихотворений, перекликающемся с пушкинским “Свободы сеятель пустынный, //Я вышел рано, до звезды...”, он говорил:

Я вышел юношей, один

В глухую ночь,

Покрытый до земли

Тугими волосами.

Кругом стояла ночь

И было одиноко.

Хотелося друзей,

Хотелося себя.

Я волосы зажег,

Бросался лоскутами колец

И зажигал кругом себя.

Зажег поля, деревья,

И стало веселей.

Горело Хлебникова поле.

И огненное Я пылало в темноте.

Теперь я ухожу,

Зажегши волосами...

И вместо Я Стояло — Мы...

Стихотворение это, как и множество других его произведений, осталось незаконченным. Однако все они внутренне настолько связаны друг с другом, что совершенно естественно читаются как части какого-то “давно задуманного целого”, и даже сама их незавершенность как будто указывает на их единство. Недаром он много работал над созданием нового жанра “сверхповести”, объединявшего все роды и виды литературы в “Единую книгу”. Отсюда, кстати сказать, и возникало у современников ошибочное представление о неизменности его художественного метода. В действительности характер его творчества, как и его мировоззрение, менялся, и весьма значительно, хотя основной предмет его размышлений и

художественных исследований, безусловно, оставался постоянным. Он был убежден, что всякое движение вперед, всякое развитие, в том числе и литературы, невозможно без возвращения назад. Однако оно мыслилось им не как возврат к историческому прошлому, а как движение “внутрь”, как возвращение и человека, и человечества, и поэтического слова к самим себе, к своей изначальной природе. Эти первоначала виделись ему настолько же в прошлом, насколько и в будущем.И когда земной шар, выгорев,

Станет строже и спросит: кто же я?

Мы создадим “Слово полку Игореве”

Или же что-нибудь на него похожее,—

говорил он в поэме “Война в мышеловке” (1919). На этот преемственный и “возрожденческий” характер хлебниковского творчества давно обращали внимание наиболее проницательные современники. “Когда прозвучала живая и образная речь “Слова о полку Игореве”, насквозь светская, мирская, русская в каждом повороте,— началась русская литература. А пока Велимир Хлебников, современный русский писатель, погружается в самую гущу русского корнесловия, в этимологическую ночь, любезную сердцу умного читателя, жива та же самая русская литература, литература “Слова о полку Игореве”,— писал О. Мандельштам в 1922 году в статье “О природе слова”

1.1

Митурич П. В. Воспоминания о Велимире Хлебникове. (В печати.)32

1

Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987, с. 58.Отступление первое ОБ УЧИТЕЛЕ И УЧЕНИКЕ

Несмотря на разрыв с символизмом, в начале десятых годов Хлебников еще, по-видимому, ощущал какие-то внутренние связи если не со всем символистским кругом, то во всяком случае с М. Кузминым и В. Ивановым. Окончательно их взаимоотношения выяснились лишь весной 1912 года, когда Хлебников, живший тогда в Москве, приехал в Петербург. По всей вероятности, он спешил поделиться с Ивановым, который, несомненно, лучше кого бы то ни было мог его понять, своими первыми — и поразительными! — результатами исследований законов времени.

Никаких прямых свидетельств этой встречи не сохранилось. Но вот что писал Иванов в начале апреля 1912 года (по датировке Н. В. Котрелева) в стихотворении “Послание на Кавказ”, адресованном Юрию Верховскому:

Обедаем вчера на Башне мирно:

Семья, Кузмин, помещик-дилетант...

Да из птенцов юнейших Мусагета

Идеолог и филолог, забредший

Разведчиком астральным из Москвы,—

Мистической знобимый лихорадкой

(Его люблю, и мнится — будет он

Славянскому на помощь Возрожденью:

Wenn sich der Most auch ganz absurd gebSrdet,

Es gibt zuletzt doch noch 'nen Wein,

— по Гёте).В этом беглом наброске, кажется, можно узнать Хлебникова. (Надо ли говорить, что упоминаемый здесь Мусагет — несомненно Аполлон Водитель Муз, а никак не издательство “Мусагет”, к которому Хлебников не имел ни малейшего отношения?) И если оставить в стороне некоторые “астральные” и “мистические” излишества стиля, портрет молодого поэта на первый взгляд вполне благоприятен.

Однако на самом деле, как это свойственно поэтике Иванова, он построен в весьма изощренной литературной перспективе и по меньшей мере двусмыслен. Перспектива эта раскрывается посредством двух цитат, включенных в отрывок. Первая отсылает нас к пушкинскому “Посланию Дельвигу”, где в портрете бесцеремонного бурша, похитившего кости Дельвигова предка, как будто предсказан образ Хлебникова:

Косматый баловень природы,

И математик и поэт,

34

Буян задумчивый и важный,

Хирург, юрист, физиолог,

Идеолог и филолог,

Короче вам — студент присяжный...

Другая цитата указывает на гётевского “Фауста”, а именно на второй акт второй части, где мы вновь встречаем некогда робкого школяра из первой части, ставшего теперь уже бакалавром и преисполненного молодого энтузиазма:

Куда хочу, протаптываю след,

В пути мой светоч — внутренний мой свет.

Им все озарено передо мною,

А то, что позади, объято тьмою. (Уходит.)

А бывший его учитель говорит ему вслед:

Ступай, чудак, про гений свой трубя!

Что б сталось с важностью твоей бахвальской,

Когда б ты знал: нет мысли мало-мальской,

Которой бы не знали до тебя!

Разлившиеся реки входят в русло.

Тебе перебеситься суждено.

В конце концов, как ни бродило б сусло,

В итоге получается вино.

Вот эти последние две строки и цитировал в своем послании Иванов, как бы ссылаясь на “Гётеву мудрость”:

Wenn sich der Most auch ganz absurd gebardet,

Es gibt zuletzt doch noch 'nen Wein.

В переводе Б. Пастернака, которым мы воспользовались, этот афоризм сильно смягчен. Перевод Н. Холодковского точнее:

Как ни нелепо наше сусло бродит,—

В конце концов является вино.

Но и он не передает всей резкости выражения, так как в оригинале речь идет не просто о “брожении” и даже не о “нелепости”, а о “совершенной нелепости”, “полной бессмыслице”

(ganz Absurd). И, как можно догадываться, встреча Хлебникова с Ивановым “на Башне” окончилась так же, как и сцена в “кабинете Фауста”.Тем более что в этой сцене бакалавр встречается совсем не с Фаустом, как он думает, а все с тем же, морочившим ему

35

голову в первой части, переодетым Фаустом Мефистофелем. И эта ситуация тоже подразумевалась в послании Иванова, отсылая на три года назад, к их первым встречам с Хлебниковым. Тогда, в 1909 году, Иванов прямо посвятил ему стихотворение

ПОДСТЕРЕГАТЕЛЮ

Нет, робкий мой подстерегатель,

Лазутчик милый! Я не бес,

Не искуситель — испытатель,

Оселок, циркуль, лот, отвес.

Измерить верно, взвесить право

Хочу сердца — ив вязкий взор

Я погружаю взор, лукаво

Стеля, как невод, разговор.

И, совопросник, соглядатай,

Ловец, промысливший улов,

Чрез миг — я целиной богатой,

Оратай, провожу волов:

Дабы в душе чужой, как в нови,

Живую взрезав борозду,

Из ясных звезд моей Любови

Посеять семенем — звезду.

И теперь, в “Послании на Кавказ” Иванов, несомненно, продолжал ту же игру в Фауста-Мефистофеля, вопреки собственным оправданиям (“я не бес”)

1.У Гёте в “Фаусте” сцена, после ухода бакалавра, заканчивается прямым обращением Мефистофеля — “к молодым зрителям в партере, которые не аплодируют”:

Вы не хотите мне внимать?

Не стану, дети, спорить с вами:

Черт стар,— и чтоб его понять,

Должны состариться вы сами.

(Перевод Н. Холодковского)

Без сомнения, понимая двусмысленность послания Иванова, вскоре опубликованного в его сборнике “Нежная тайна” (СПб., 1912), Хлебников ответил на него в поэме “Игра в аду”,

1

Ср. любопытное повторение ситуации в “Переписке из двух углов” Вячеслава Иванова и Гершензона (П., 1921, с. 28—29), где Иванов также прибегал к объяснениям: “Я же вовсе не Мефистофель...”Илл. 3

написанной совместно с А. Крученых, который называл эту поэму “насмешкой над архаическим чертом”:

Отверженный всегда спасен,

Хоть пятна рдеют торопливо,

Побродит он

— И лучшее даст пиво.36

Последние две строки, очевидно,— вольный перевод гётевской цитаты.

Но то была всего лишь, так сказать, горестная замета. Настоящим же ответом на “потустороннюю мудрость” стала его книга “Учитель и ученик”, само название которой намекало на известную сказку об ученике чародея, превзошедшем учителя.

Впрочем, нельзя отказать Вячеславу Иванову в какой-то лукавой последовательности. Как вспоминал Н. Асеев, в разговоре с ним, вероятно в связи с выходом первого тома “Творений” Хлебникова в 1914 году,— “Вяч. Иванов признавал, что творчество Виктора Хлебникова — творчество гения, но что пройдет не менее ста лет, пока человечество обратит на него внимание... Когда я спросил его, почему он, зная, что уже есть гениальный поэт, не содействует его популярности (в это время отзыв В. Иванова был обеспечением книги на рынке) и не напишет, что творчество Хлебникова — исключительно, В. Иванов с загадочной улыбкой ответил: “Я не могу и не хочу нарушать законов судьбы. Судьба же всех избранников — быть осмеянными толпой”

1.Возможно, в этом была своя правда. Но Хлебников думал о другом. В набросках повести “Ка

2”, относящихся к началу 1916 года, он писал о Вячеславе Иванове: “Забавно встретить лицо седого немецкого ученого в человеке, которого вы помните с золотистыми волосами, окруженными полувенком.Мои пылкие годы.

Когда он не был убелен, он мне напоминал еще Львиное Сердце. Ласковыми, уверенными движениями он возьмет вашу руку и прочтет неясное пророчество, и после взглянет внимательно и поправит два стеклышка.

В те дни я тщетно искал Ариадну и Миноса, собираясь проиграть в

XX столетии один рассказ греков. Это были последние дни моей юности, трепетавшей крылами, чтобы отлететь, вспорхнуть. Но их не было; наконец, пришло время, когда я почувствовал, что не смогу уже проиграть их. Это меня огорчило. Я понял, что дружба, знакомство есть ток между различным числом сил, уравнивающий их” (СП, V, 128—129).А еще позже, в пору возобновления их знакомства зимой

1920—1921 годов в Баку, Хлебников нарисовал портрет Вячеслава Иванова — запоминающийся образ, как бы овеянный величием и безнадежностью прошлого. “И я вспоминаю,— писал М. Альтман, свидетель последних встреч Хлебникова с Вячеславом Ивановым,— как на мой вопрос, отчего Вячеслав Иванов, которого он любил и чтил, не кажется ему идеальным, он ответил: да потому, что его жизнь не героическая” .1

Асеев Н. Московские записки.— Газ. “Дальневосточное обозрение”, 1920, 27 июня.юс г ^льтман

М. Из того, что вспомнилось.—“Литературная газета”, 1У85, № 46(5060), 13 ноября.38